写真機、オールドレンズ、ヴィンテージ照明などの商品や店舗情報については、メインのブログ「新潟・結銀舎のブログ」https://yuuginsha.blogspot.com/をご覧ください。ツイッターhttps://twitter.com/Yuuginsha

2025年9月12日金曜日

35シリーズの針

2025年9月1日月曜日

再改変

良い部材が手に入ったので、売れ残りのモノラルアンプを下げてきてもう一段煮詰めてみた。

このアンプは当店でカスタマイズしたもの。カスタマイズとは言っても定数は一切変更しておらず、ボリュームポットや内部配線、ハンダといった音声信号の通り道の部材変更だけで音を作っている。

今回もやっぱり定数変更はせずに部材を再変更しただけだが、狙った通りの音になったのと同時に、少し前からうっすら思っていた事の裏が取れた結果となった。

2025年8月15日金曜日

SC35Cのチューニング その後

先般ブログに掲載したシュアーのSC35Cについて、その後何件かのお問い合せを戴いた。

2025年7月31日木曜日

SC35Cのチューニング

2025年7月23日水曜日

シュアー社の針と社外製互換針の仕様

2025年7月22日火曜日

社外製交換針のこと

気になる針を見つけたので仕入れた。

第1世代や第3世代と比べて影の薄い第2世代だが、その後のシュアーのカートリッジの基本構造が出揃った世代でもある。ボディは箱形の上っ張りに振動系格納部をおさめる構造となり、交換針はグリップと一体成形されるようになった。シュアーの針の特徴であるテンションワイヤはこの世代からダンパー後方に向かって張る構造へと変更されている。

2025年5月26日月曜日

シュルツKSP-130Kの修理

久しぶりにシュルツKSP-130Kの修理。

2025年2月9日日曜日

店外環境でのM44-7SV試聴

お客さま宅のシステムにて、突板カートリッジ・M44-7SVとノーマルのM44-7を比較試聴した。

プレーヤーはヤマハGT-750、アンプはパワーがTEACのAX-501でプリがQUAD 44、スピーカーはHARBETHのモニター20。

構成としては少し変則的だが、音質的に比較試聴しやすそうなものをお客さまの休眠機材の中から選んで即席でシステムを組み、試聴での音の基準とした。

ノーマルのM44-7と比べると、M44-7SVの方は音の立体感が増す。音場の中の音像やその位置関係が明確化し、実在感をともなって現れるようになる。また、音源中の暗騒音が低くなったように感じ、音の背景が澄む。

店で聴く以上に両者の音の違いが明確に出たので驚いたが、これは、今回試聴した環境が店よりもかなり広く天井高もあり、スピーカー後方に雪平鍋のような浅い凹凸のある壁板が張られたオーディオルームだったためだと思う。電源もクリーン電源だった。

M44-7SVは、音決めの段階では徹底的にリアリティを追求するというような事はせず、毎日聴く事を踏まえてごくわずかに角を丸めた音へとまとめたつもりだったが、今回の環境ではそれでもかなりリアルな音と感じたし、お客さまの感想も同様だった。

*加えて、音像の周囲にエコー成分の太い輪郭線を伴うような、明確“でない”音像を好む向き。

2025年2月7日金曜日

出張

ご愛顧いただいているお客さまから電話。

「ベルトドライブ機の音を聴いてみたくて試しに買ってみたのが届いたんですが、使えるようにセットアップしてもらえませんか?」

「何を買われたんですか?」

「リンのアクシスとトーレンスのTD150MkⅡです」

日程をうかがい、宿をとって出張。

お客さまのお宅へ伺うと、オーディオルームにイギリスから届いたという粗悪な段ボール箱が2つ並んで置かれていた。さっそく開けに掛かる。

「ああ、裂けてしまった。海外の段ボールって、大体みんなこんなですよね。ヤワだし臭うし虫は湧くし、少しは日本の段ボールを見習って欲しいですね。でもこの人、梱包は丁寧ですよ」

「それは一度開けたのを私が包み直したんです」

そんな話をしながら箱を開けて緩衝材を取り除け、養生を外して床に置く。

どちらもグッと引き締まったシンプルなデザイン。思わず見入ってしまう。

手入れに取り掛かる。

アクシスはプラッター軸の油を足してカートリッジを取り付け、オーバーハングを合わせたら準備完了。ベルトの経年劣化以外には特に不具合は見当たらなかった。もっとも、そのベルトが要なのだけれど。これについては他のベルトドライブ機にも言える事だが、本当に信用できる互換品を探し当てて換えるほかない。

次いでTD150。リンの代名詞であるLP12のモデルになったと言われる製品。重厚で精密なプラッターに軽快なアームの対比が美しいデザインをいっそう魅力的に見せる。

プラッターやウエイトを外してカバーを被せたら、キャビネットごとひっくり返して電源トランスの結線を変更し、コンセントプラグを交換。内部の造りも素晴らしい。力の入れどころと手の抜き方の取捨選択が見事にバランスした品質からは、成熟したもの作りといった印象を受ける。

ヘッドシェルに付いていたカートリッジを交換して針圧を調整しようとしたら、ウエイトの動きが渋い。アームにフリクションを掛ける樹脂パーツが経年で変形しているらしい。近在のホームセンターから紙やすりを買ってきて削る。

ウエイトが滑らかに動いて固定ネジを締めたらピタリと留まるように按配して、さてあらためてと思ったら、今度はアームの動きがおかしい。ローリング方向のガタがある。調べてみると、水平軸が片方折れて無くなっていた。

初日の修理はここで終了。稼働中の他のプレーヤーの調整や修理をして、あとはまた明日となった。

芯鉄は単体部品ではなく、折損しているのは圧入されていた先端だから、その部分を新たに作れば直せるはずだと踏んで、縫い針セットとダイヤやすり、それに包丁研ぎを買ってきた。

いちばん太い毛糸用の針の先端を工具で折り取ったら、あとはひたすら削って磨いてを繰り返して芯鉄を作る。太さ1ミリ・長さ2ミリほどなので、作業中に工具が滑って何度か床に落として探し回ったが、無事に出来あがって組み付けも問題なく、ガタも取れてアームは滑らかに動くようになった。

この時代の製品の懐の深さは、一般的な手まわり工具とユーザーレベルの工作技術でかなりの部分が修理・調整できるというところにあると思う。多くの人に分かりやすい仕立てで造りつつ、高い性能と長い寿命を製品に持たせているというのは、現代のハイエンド機とは全く異なるベクトルのすごさを感じるところだ。

最終日は組み上がりを機材につないで音出し。試聴しながらカートリッジの選定と各部の手直し。

じっと聴いていたお客さま。ウンとひとつうなづくと「・・・よし!OKです」

片方は思わぬ不具合を抱えていたものの、2台のベルトドライブ機は揃って新しい主のもとで現役復帰した。

2025年1月16日木曜日

バリレラカートリッジの組み付け

2025年1月14日火曜日

突板シュアーの再製作

2024年12月25日水曜日

PP400改 雑感・備忘

2024年12月22日日曜日

フォノイコ試行

届いたベリンガーPP400を開封。

ロゴマークが違っている。リアルな耳の絵だったロゴが、Cを反転させたような記号的なものに代わっている。お客さんのPP400は旧ロゴの頃の個体ということか。

ケースを開けて中身を見てみる。パーツや構成はお客さんのPP400と同じだが、基板が変更されたらしい。お客さんのはベークライト製だったのか黄色い基板だったが、これは緑のガラスエポキシ基板だ。

電源のACアダプターはトランス式からスイッチング式に変更されている。ここがいちばん大きな変更点だ。音に強く影響する部分だけに気になる。

試聴。まずは純正状態で。

お客さんの旧いPP400と比べると音の質感はだいぶ落ちる。ガチャついた粗い音。初めに聴いたのがこの音だったら間違いなく素通りしていた。「荒っぽいけど、でも・・・」と思わせるものがない。この粗雑な感じはACアダプターがスイッチング式に代わったせいだろうか。

次いで、ACアダプターをトランス式に換えて試聴。アダプターはアイコー電子のものを使用。

PP400の電源はDC12V。トランス式だった旧タイプの純正アダプターは12V・150mAだったが、アイコー電子製の定格は12V・1200mA。スイッチング式と違って安定化されていないから無負荷時は18V以上出ている。使用環境ではPP400のオペアンプや電源部コンデンサーの定格を超えてしまうので、無負荷時の電圧でも定格に収まるようやや電圧の低いモデルを使う。また、電源ジャックの規格が異なるので変換プラグを併用する。

やや粗さが取れて良くなった。マシになったと言うべきかも知れない。他にお客さんのPP400と違う点は基板しかないが、替えられないのでこの音がスタート地点という事になる。

音の質感を上げるべく手を加える。

交換・試聴を繰り返して按配を診ながら一箇所ずつコンデンサーを付け替えていく。定数変更は一切しない。

それらしい鳴り方になった。とはいえ音源の選り好みが著しいところは、まだ普段使いの実用性に影響するレベルで残っている。もうひと息ふた息というところ。

いつもの原始的な調整方法を試みたところ大幅に良くなったので、かねて気になっていたやり方も併せてさらに試行していく。

二日掛かってしまったが、これならという音になった。

本品は店頭にてご試聴いただけます。

2024年12月20日金曜日

フォノイコ試聴

2024年11月14日木曜日

音の嗜好と機器の相性

ドイツ製スピーカーをお使いのお客さまから、ステレオアンプのご用命。

スピーカーは、当店にも在庫のある西独製のブックシェルフ型で聴かれており、アンプについてもすでに良いものをお使いだったのですが、入力が1系統のみという点と、ボリュームを開けた際にやや音がきつくなるという所から代替わりを検討されているとのこと。

「もっと厚みのある音で聴ければと思います」

「幸い同じスピーカーがうちにもありますから、在庫のアンプで相性の良いものを見繕って、良いものがあれば後ほどご案内しますね」

そんなやりとりをして電話を切ったものの、

「あのアンプできつい音が出るってのは一体・・・?」

お使いのアンプは小型の小出力アンプですが、音のよい製品です。ここの製品は何よりきつい音を嫌った音づくりを旨としているはずですが、なぜ?

しばらく考えて、思い当たりました。

このスピーカーはトランジスタアンプが一般的になって以降の製品です。採用されているドライバーも、小さな入力で大きな音を出すことを旨とした古典的な構造から、昔時の特質を残しつつも振動系の質量が増して耐入力値が上がり、低能率化の進んだ構造へと変わっています。こうした時期のドライバーにとって〜1Wクラスのアンプは、いくら上質な音づくりの製品であってもさすがに駆動力が足りないのでは?

ここまでが頭の中でのシミュレーションで、あとは実地に色々な組み合わせで鳴らしてみてどうか。結局のところこれに尽きます。

2024年10月31日木曜日

2024年8月9日金曜日

続・GOODMANS MAXIMの修理

先回のツイーター修理後、無事に鳴るようになったマキシムでしたが、しばらく鳴らしているうちにピアノのアタックなどの強い高音に付帯音が出始めました。音の出どころは低域ユニット。どうやらボイスコイル擦れのようです。

2024年7月27日土曜日

GOODMANS MAXIMの修理

久々にグッドマンのマキシムが。今回もモノラル1本での入荷です。

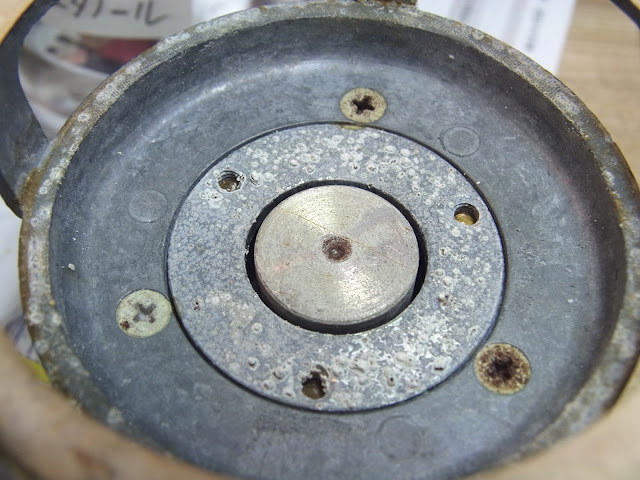

英グッドマンのマキシムは、ブックシェルフ型スピーカーの始祖と言われるモデルです。8cmに満たない小口径の低域ユニットを巨大な磁石で駆動させる力技の機構は一見するとバランスを逸した極端な性格の音を想像させますが、実際の音は闊達で量感に富む素晴らしいものです。一方で、年代の古さと造りの面からコンディションに難のある個体が非常に多く、高額な流通価格と相まって仕入れには難儀するスピーカーでもあります。

今回の個体も動作確認してみたところ、高域側のユニットがまったく鳴っていませんでした。

開けてみると、ネットワーク部のコンデンサが駄目になっていました。

交換するパーツは、同じものが無ければ同国製のもので性格や年代の近いものに、それも無ければ国産の汎用品へ替えます。パーツの用い方は修理者によって様々なやり方やポリシーがあると思いますが、当店の場合は高級なオーディオ専用コンデンサなどは避け、なるべく平凡なものを使うようにしています。高音質を謳う高級パーツにはそれ自体が強い個性を持っている事も少くないためです。

ネットワーク部のコンデンサについては同じオイルコンデンサが入手できなかったため、国産の電解コンデンサへ換装しました。オーディオ専用のフィルムコンデンサよりも、一般的な電解コンデンサで銅足の良質なものの方が好適と判断したためです。

コンデンサ交換後、仮組みで鳴らしてみますが、相変わらず高域ドライバーは鳴りません。SP端子でチェックした際は高域ユニットからチリチリ音が聴こえたのにと思ってユニット単体で再度チェックしてみると、導通無し。どうやら低域ユニットからのノイズを高域側の音と勘違いしていたようです。

コイルの断線となるとどうしようも無いなと諦めかけたものの、「端子付近での断線なら、つなぎ直せばあるいは・・・」と思い直し、高域ユニットの修理を試みることに。

ダンパーを剥がしてコイルを見てみると、思いのほか綺麗な状態。しばらく見ていると、断線箇所が見つかりました。同時に「直せるかも」と再び希望が。